高専入試の勉強は何から始めればいいの?

塾なしでも合格できる・・・?

そんな疑問を持つあなたに。

この記事では、過去問5年分を活用して明石高専に合格した実体験をもとに、効率的な勉強方法を解説します。

高専合格に向けて、今日からできる勉強法を一緒に見ていきましょう。

本記事を書いている僕は内申点の合計が34で明石高専に学力で合格しています。そんな僕が、高専受験の勉強方法を解説します。

目次

高専の受験勉強はいつから始めるべきか?

高専受験は、中学3年生の夏休みまでには始めましょう。

理由は次の3つ。

例えば、中学2年生から始めてしまうと、『中学3年生の内容がわからない』となります。これでは、受験勉強のための予習が必要になってしまう・・・。

なので、高専の受験勉強を始めるのは、中学3年生に入ってからでOK。

詳しくは、『高専受験の勉強はいつから?中学3年生の夏休みからでも間に合う理由』で解説しています。

高専入試の対策は過去問を中心にする

高専受験勉強で過去問を中心にする理由は以下の3つ

詳しく見ていきましょう。

高専の受験勉強で過去問を使うメリット

過去問を使うメリットは以下の通り。

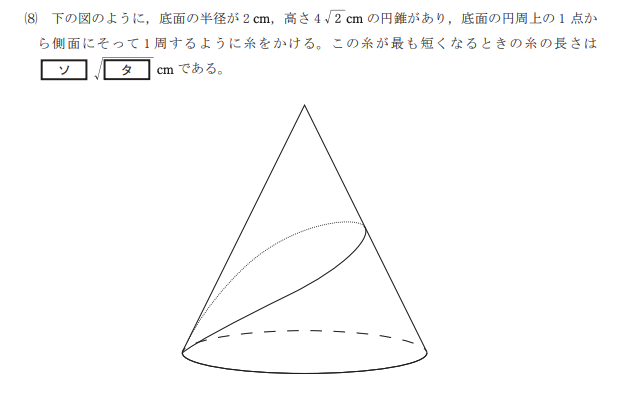

高専の入試問題は普通高校で出題される問題とは違い、少し特殊です。

実際に出題された数学の問題

https://www.kosen-k.go.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/03_2024_sugaku_mondai.pdf

『何かを求める』ではなく、『最短になる長さは?』です。ちょっとクセが強いですね。

なので、過去問を解くことで、高専入試問題の解き方を学ぶことができます。これがメリット。

高専入試対策で過去問をどう使うか?

高専入試では、過去問はこのように使います。

1つずつ解説します。

まずは問題を解いてみる

問題を見て解いてみましょう。

ポイントは以下の3つ

最初は解けなくて当たり前。解けないからと高専受験を諦めてはいけません。

印のついた問題は解説を読み込んで理解する

印をつけたわからなかった問題は解説を読み込んで理解しましょう。

この2つがとても大切なポイントです。

なぜなら、高専受験の対策は苦手と解けないを無くすことだから。

解説を読むでなく、解説と同じ手順でノートに書いて理解することが大切です。

何度も解いて問題の解き方の手順を覚える

同じ問題を何度も解いて意味があるのか?と思うかもしれませんが、これには効果があります。

このように、同じ問題を解くことは、高専の入試問題を解く基礎作りになります。

結局は、問題の解き方を理解することが高専合格のカギです。

過去問を使った学習スケジュールの組み方

高専入試対策で過去問は以下の目安で進めましょう。

| 時期 | やること | 目標 |

|---|---|---|

| 1ヶ月目(夏休み期間) | 5年分の過去問を1周する | 過去問から自身の苦手や解けない問題を把握すること |

| 2〜4ヶ月目(10月くらいまで) | 過去問を周回しつつ、間違えた(わからない)問題を解き直す | この期間に過去問5年分が完璧に解けるようになること |

| 5~6ヶ月目(12月まで) | 制限時間を意識して過去問を周回する | 12月までには制限時間内に過去問が満点取れるようになること |

これくらいのペースで進めましょう。

高専入試は模試を受けることも重要

高専入試は過去問を解くだけでなく、高専模試を受けることも重要です。

具体的には、4ヶ月目、6ヶ月目くらいに高専模試を受験して、自身の実力と苦手分析をしておきましょう。

高専模試は、ナレッジスターがオススメです。

高専入試勉強法:赤本(高校別入試対策シリーズ)の活用法

高専の過去問では赤本を使いましょう。

理由は次の4つ

高専入試の過去問題集の中でも、ここまで丁寧なのは他にありません。

赤本(高校別入試対策シリーズ)とは?

赤本(高校別受験対策シリーズ)は英俊社が1974年から発行している過去問題集です。

特徴は以下の4つ

過去問題集によくある『解説の省略』なく全ての問題に解説がついています。

傾向と対策が完璧

赤本に記載された『傾向と対策』は完璧です。

僕自身、高専入試を突破する際に大いに役立ちました。

各科目ごとの出題傾向や頻出問題だけでなく、どんな問題が出題されそうかの予想もされています。

僕の時はこの予想が的中。完璧に対策できました。

赤本をどう使うのか?

赤本は次のように使いましょう。

詳しく解説しますね。

傾向と対策を読む

傾向と対策を読んで、『高専入試ってどんな感じなの?』っていう部分をつかみましょう。

ざっくりでOKです。

問題を解く→解説を読んで採点→間違えたら解き直しを繰り返す

過去問の使い方は先ほど紹介した通り。

とにかく解いていきましょう。

赤本は問題の省略も、解説の省略もありません。間違えた問題は解説をしっかりと読んで問題を解きましょう。

赤本はどのように進めていけばいい?

僕がおすすめする赤本の進め方は以下の通り

このように進めると効率的に進めることができるはずです。

優先して対策する科目は数学と英語

数学と英語は問題が難しいので、時間がかかります。

なので、時間に余裕のある最初に終わらせていきましょう。

なので、科目別の進め方は、数学→英語→理科→社会→国語と進めることをオススメします。

高専受験は塾なしでも合格できる?

必ずしも必要ではありません。ですが、今通っている塾があるならそのままでもOKです。

しかし、塾でやる勉強と高専受験対策は一緒ではありません。高専入試は普通の高校とは問題が異なり、特別対応が必要です。

詳しくは『高専受験に塾をうまく利用しよう!学力試験で合格した僕が高専受験に塾が必要か解説』で解説しています。

まとめ:高専入試の勉強方法は過去問を解くこと

高専入試の勉強方法は以下のように進めましょう。

オススメな過去問は、赤本です。

高専の受験勉強に関する悩み相談ができます。

もし、受験勉強に不安がある方や、効果的な学習方法についてアドバイスが欲しい方は、ぜひ「ナレッジスターの無料勉強相談』を活用してみてください。

などなど、専門のカウンセラーが個別にアドバイスを提供します。受験勉強を効率よく進めるために、ぜひお気軽に相談してみましょう!